CATEGORY : イベント所長ブログ DATE : 2025年4月18日

照葉はばたき公民館が竣工致しました!

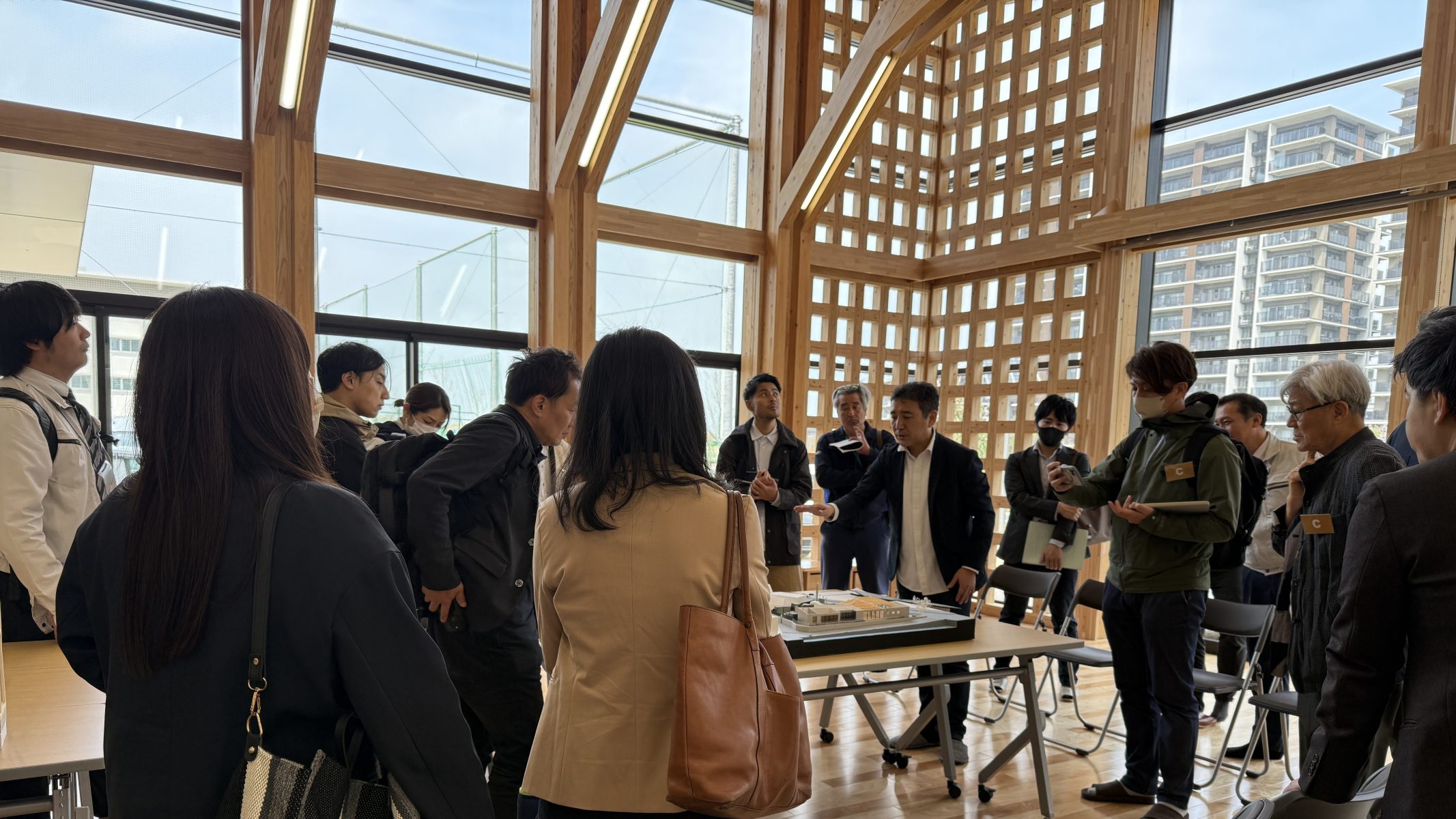

また、夏に行った構造見学会に次いで完成見学会を実施しました。

見学会の主催は福岡市農林水産局 総務農林部 森づくり推進課。共催は(公社)福岡県建築士会 福岡地域会、(公社)日本建築家協会 九州支部 福岡地域会です。

総勢120名程の方に足を運んで頂いています。

木材供給、建築意匠、構造、施工の各分野から解説をしました。福岡市産材活用方法を始め、ご来場いただいた方々や関係者間にも、得るものが多い良い見学会になったのではないかと思っています。

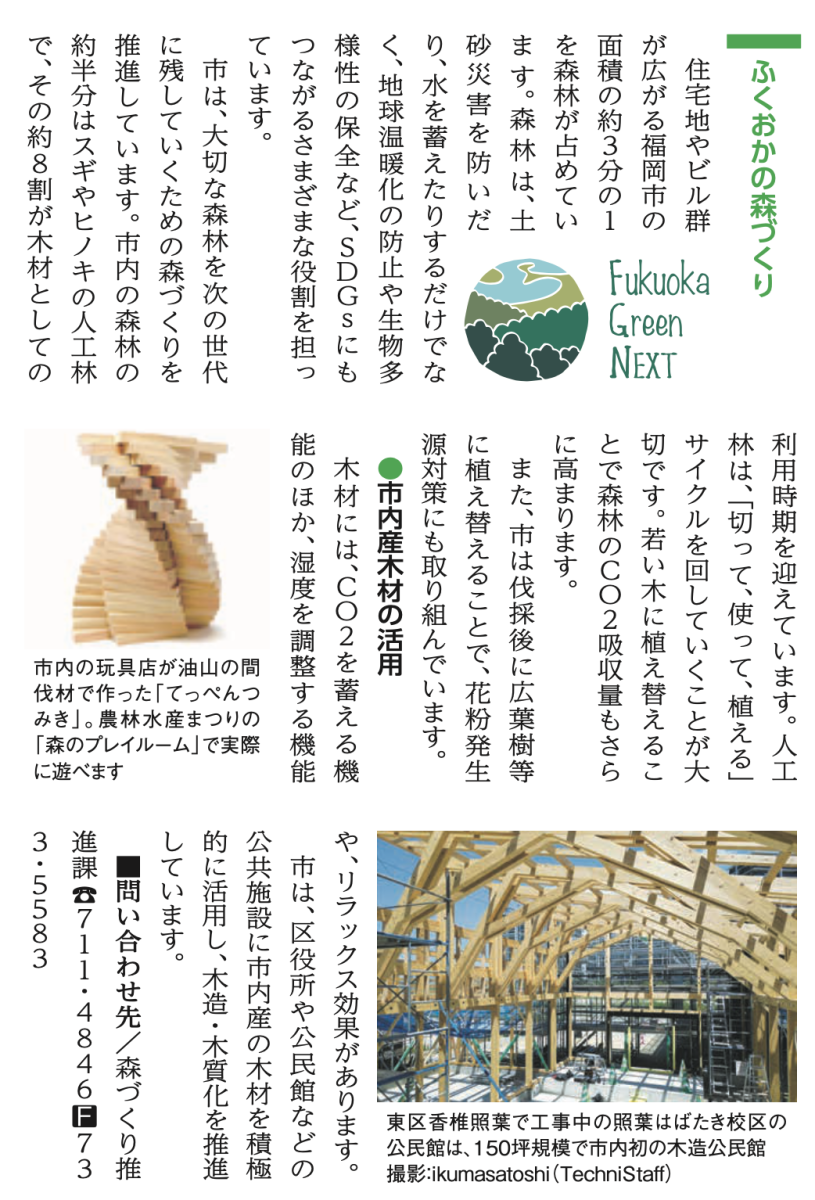

福岡市産材は構造材だけでなく、軒天や天井、床にも使用しています。

今後の市産材利用の促進に繋がればと思います。

ご協力頂いた皆様に感謝申し上げます。

杉本泰志、壬生恭仁

CATEGORY : 所長ブログ DATE : 2024年11月26日

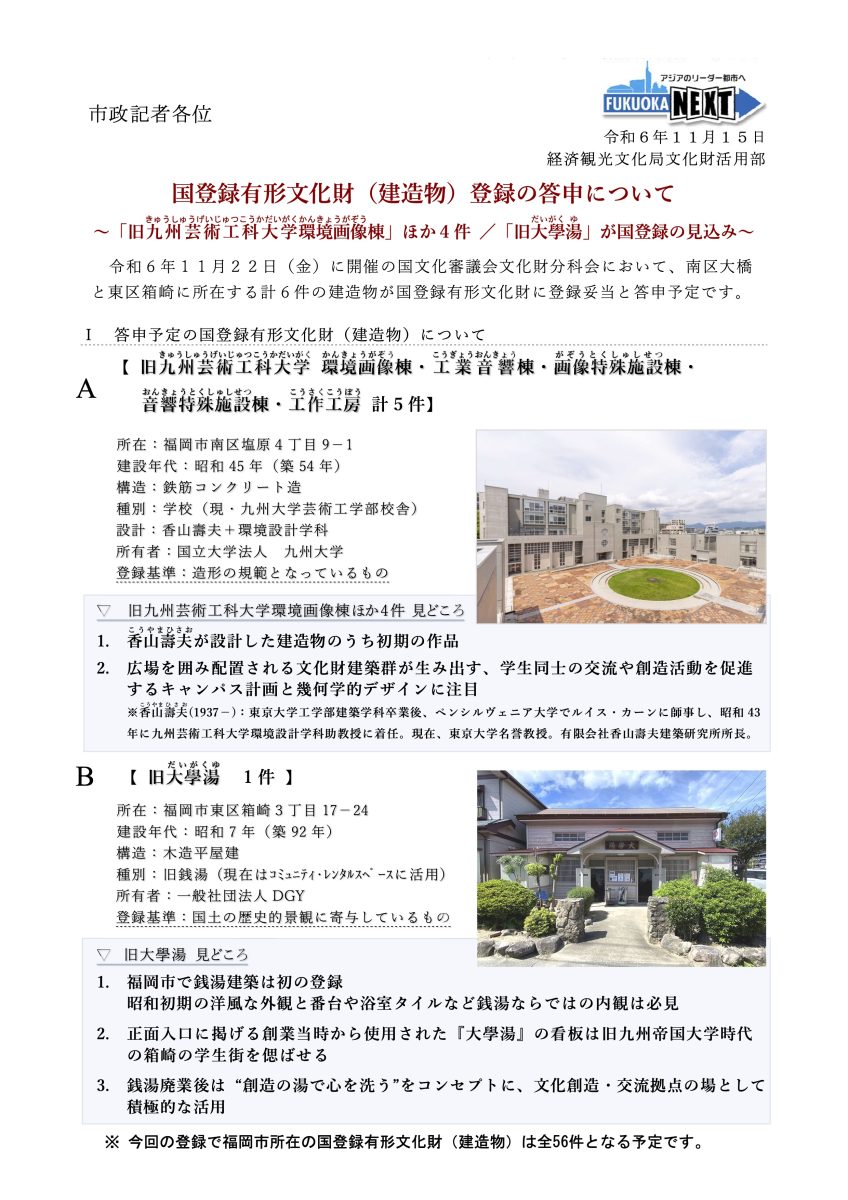

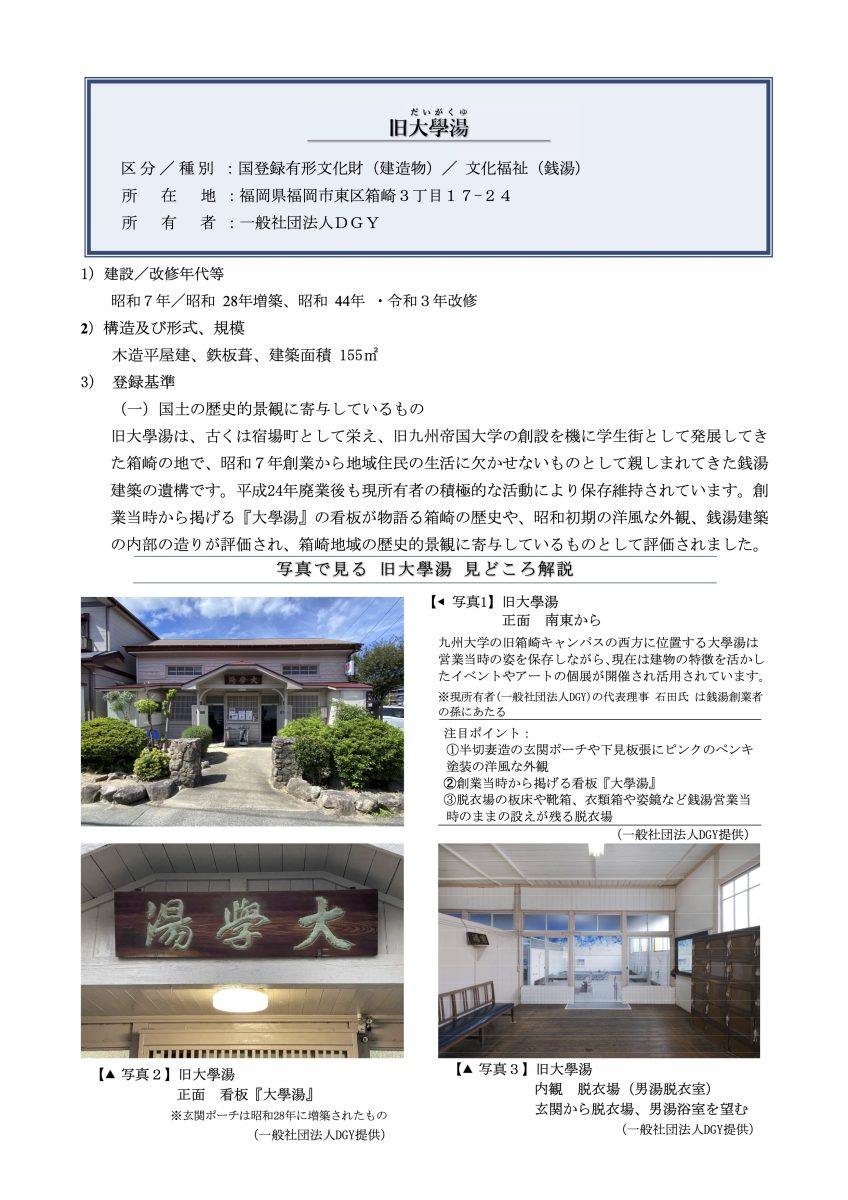

かねてから国文化財登録に向けて、図面・所見作成のお手伝いをしていました福岡市東区箱崎にある「旧大學湯」が、去る11月22日、国登録文化財に登録妥当として答申されました。これまで旧銭湯を地域のコミュニティスペースとして活用されてきた石田健さん・銀ソーダさんの日々の活動、福岡市文化財活用課の赤坂係長・黒田有花さんのご尽力によって、歴史的たたずまいを残す旧銭湯が、国登録有形文化財というお墨付きをもらって、さらに箱崎地区の魅力の一つが増えるという嬉しいニュースとなりました。

私と旧大學湯の出会いは、昨年受講していた福岡県建築士会主催の「ヘリテージマネージャー養成講座」の演習課題として、これを扱うことから始まりました。養成講座は受講者がそれぞれ自由に課題を選んで、その図化等を通して歴史的建造物への見識を深め、それを文化財登録として後世に遺す手法を学ぶというプログラム。ここでは中島孝行先生をはじめとした多くの先生方から貴重な学びを得ることとなります。その課題選定にあたって、市文化財活用課の赤坂係長・黒田さんに相談を持ちかけたところ、大學湯さんとのご縁をいただくこととなりました。

実際の図面作成が始まってからは、週末を使って銀ソーダさんに立会の手間をおかけしながら大學湯に出向き、現地測量と図面化を進めました。建物の概要を示す所見作成では東京在住の石田健さん来福の折に丁寧に保存された過去の写真や図面、契約書類等の資料を借用。それらを読み解きながら、大學湯の生誕から現在までの年表を作成し、この建物と関わる人々が辿ってきた歴史を整理しました。所見の大半は市文化財活用課の黒田さんのご尽力による部分が多く、これを九州大学の箕浦先生にもアドバイスいただきながら、まとめていくこととなりました。

終盤の文化庁への答申作業は主に市文化材活用課と石田さん、銀ソーダさんによって行われ、私はあまり関われずにいましたが、その都度、丁寧なご連絡と現況報告をいただき、答申の日を心待ちにしておりました。

これまで、新築の設計作業が多かった中で、歴史的建物を後世に遺していく一通りの流れを体験できたこと、その中で多様な異なる立場の素晴らしい人々との出会いがあったことは得がたい体験でした。一つの建物の歴史を辿ることは、そこで生活した家族やその町の歴史を辿ることであり、同時に空襲や廃業などの建物存続の危機に、どう生き永らえる選択がされたなどをなぞる作業で、資料を照らしながら往時に思いを巡らすのは楽しい時間でした。

杉本泰志

CATEGORY : イベント所長ブログ現場レポート DATE : 2024年8月17日

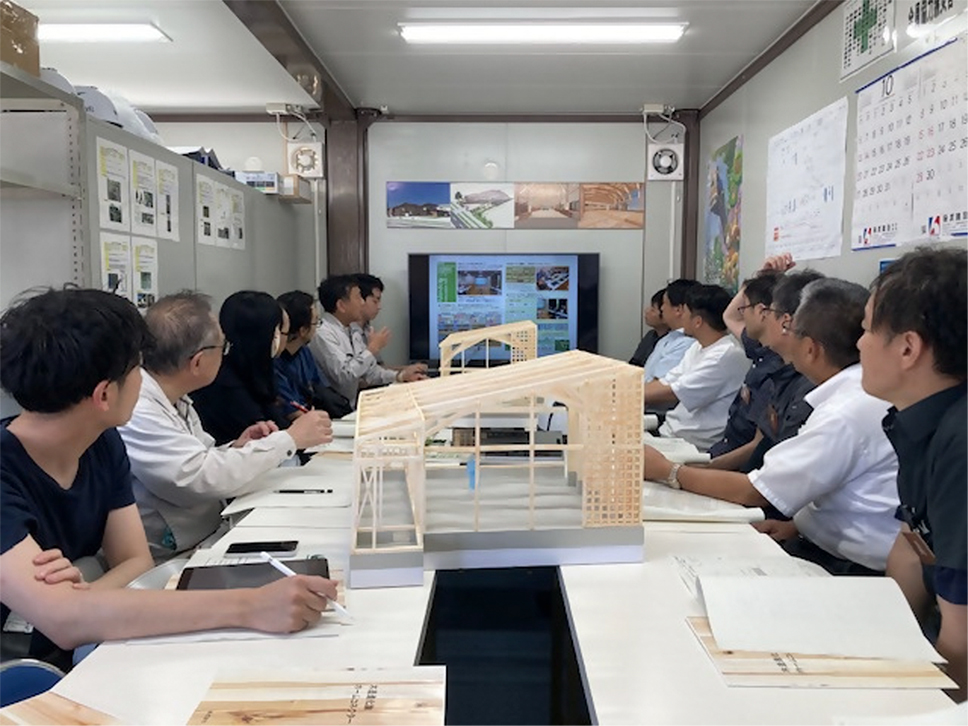

去る8月10日、福岡市森づくり推進課の主催で、現在(株)博栄建設で建設が進む、照葉はばたき公民館の構造見学会が実施され、我々は設計者チームとして説明会に参加。見学会には行政・木材供給・設計・施工、多様な立場の方、50名が参加。炎天下、現場と室内でのパワポ、両面でのレクチャーを3グループに分かれ実施しました。

現場見学は構造材の建て方がほぼ終わり、今後見えがくれになる構造材が見える段階で実施、特に野地板が貼られていない状態の構造架構が実物大で見える様は、建物を支える骨組みを肌で感じられるまたとない機会となりました。

本計画では特に最高7m、最大スパン8mの講堂・ロビー部の連続する樹状のトラス架構が見どころの一つとなり、木工事の施工を行なった山佐木材宇田氏による表しとなる部分の金物が見えない接合方法(GIR工法)の説明に参加者は耳を傾けていました。

また、福岡市産材で供給可能な材の寸法や流通経路についてもアキヤマインダストリー秋山氏より説明があり、竣工後も表しとなり利用者の目に多く触れるところについて、市産木材を使っていることについて説明がされました。

我々意匠・構造設計者サイドからも、パワーポイントを使って設計の意図や経緯を説明。現場の架構の読み方等をご案内した。建物は市内での中規模木造、初の市木造公民館ということもあり、注目度も高く、今後も完成見学会などが開かれる予定。以下備忘録的に見学会を通じて得た反省点を列記します。

設計面:

・トラス部と和小屋部の架構の見映え・見学者の関心度が違った。できれば建物のより多くの部分をトラス等、特徴ある架構で組めると良かった

・架構そのものの美しさにより注意すべきと感じた。本計画は照明器具の既製品寸法均等配置でトラス架構の割の調整を行なったが、柱から梁まで綺麗に連続する角度を重視したり、照明も光が連続する、もしくは光源が目立たないような配慮をした方が良かった

・架構の連続の回数が多い方が美しい架構になる印象を受けた。梁のピッチも柱との関係から1820としたが、桁で柱と梁を切れるのであれば、梁は@910で連続させる検討もあって良かった

・野地板が貼られる直前、架構だけのタイミングの写真をプロカメラマンによる空撮を含め撮れれば良かった

見学面:

・炎天下のせいもあるが、現場見学時間に比べ、設計意図等のパワポ部分の説明時間不足を感じた。説明を「設計」「供給」「施工」の3部から、「意匠設計」「構造設計」「供給」「施工」の4部に分け、現場休憩スペース等も活用しながら、座学・現場両面での要素を充実したい

・設計面ではコストに質問が集中した。今回はプロポ案の流用となったが、完成見学会に向けての資料の整理の必要を感じた

・他の講師の説明が聞けなかった

杉本泰志 壬生恭仁

CATEGORY : 所長ブログ DATE : 2024年4月16日

去る令和6年4月15日、かねてから設計を手掛けてきた油山市民の森等リニューアル(既存施設等リニューアル)事業のグランドオープンセレモニーに参加、前日には宿泊施設へ試泊体験をしてきました。

セレモニーには高島福岡市長や打越市議会議長、古宮九州旅客鉄道社長、建築デザイン監修をされた谷尻誠氏らの参加の中、昨年のオープン後に順次開業された市民の森シェアオフィス、アウトドア・ボタニカルショップ、アドベンチャー施設、グランピング施設の紹介がなされました。その後、報道陣向けの施設内覧会が行われました。

前々日から乗り込んだ油山は土曜日の午後ということもあって多くの人で賑わっており、眩しい新緑や様々な花が咲く中、これまでのいろいろな方々との努力や工夫が報われるかのような穏やかで楽しげな風景が拡がっていました。

試泊では事務所メンバー4人でテントに宿泊し、今後宿泊客に振る舞われる料理やサービスを体験。テントの中で供されるrestaurant Sola のミシュラン1つ星シェフ吉武広樹氏の料理、焚火ラウンジでの夜景を眺めながらのBar体験、朝は福岡市街地を眺めながらの油山産牛乳とSolaの朝食を堪能しました。食事は地元産素材が吟味・工夫された料理で、見た目も味もとても素晴らしく、サービスも清潔感と笑顔に溢れたとても気持ちの良いものでした。

これまで約2年にわたって設計・現場と取り組んできたプロジェクトが運営サイドに引き渡されました。今後順調に動き出し、利用する人々に喜んでいただき、福岡の新しい魅力のひとつとなることを心より願っています。

杉本泰志(写真:守田龍平 岡村貴夫 崔暎浩)

CATEGORY : 所長ブログ DATE : 2023年5月8日

去る4月27日、かねてから取り組んでいた油山牧場・市民の森リニューアル事業の第1期がオープンしました。

油山牧場と油山市民の森は、隣接していながら相互のつながりがなく、施設の老朽化が進んでいましたが、本件は、民間と行政が力を合わせて、牧場・市民の森を一体的に整備していくプロジェクト。

我々はJR九州を代表とするチーム中、設計者として三宅唯弘建築設計、北洋建設との設計施工コンソーシアムを結成。

プロポーザルでの選定を経て、限られた工期の中での設計・施工の末、今回の第一期オープンにこぎつけました。

今回、第一期では牧場エリアの既存店舗をリニューアルした、スノーピークやスターバックス、レストランsolaやチーズスタンドなどの飲食・物販店、キャンプサイト50区画、バーベキュー場、貸農園・体験型観光農園がオープンします。

今後、市民の森側ではシェアオフィスや物販施設、牧場側では森林アスレチック、コテージやヴィラ、デッキサイトなどの宿泊関連施設がオープンしていきます。

当日のオープニングイベントでは、髙島市長やJR九州古宮社長、クリエイティブディレクションをされた佐藤可士和氏や建築関連の監修をされた谷尻誠氏、スノーピークの高井副社長の参加の下、晴天の下で順調なスタートが切られました。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/77680/1/renewal-open.pdf?20230403145541

杉本泰志